携帯電話の歴史

スマートフォンの基礎知識

目次

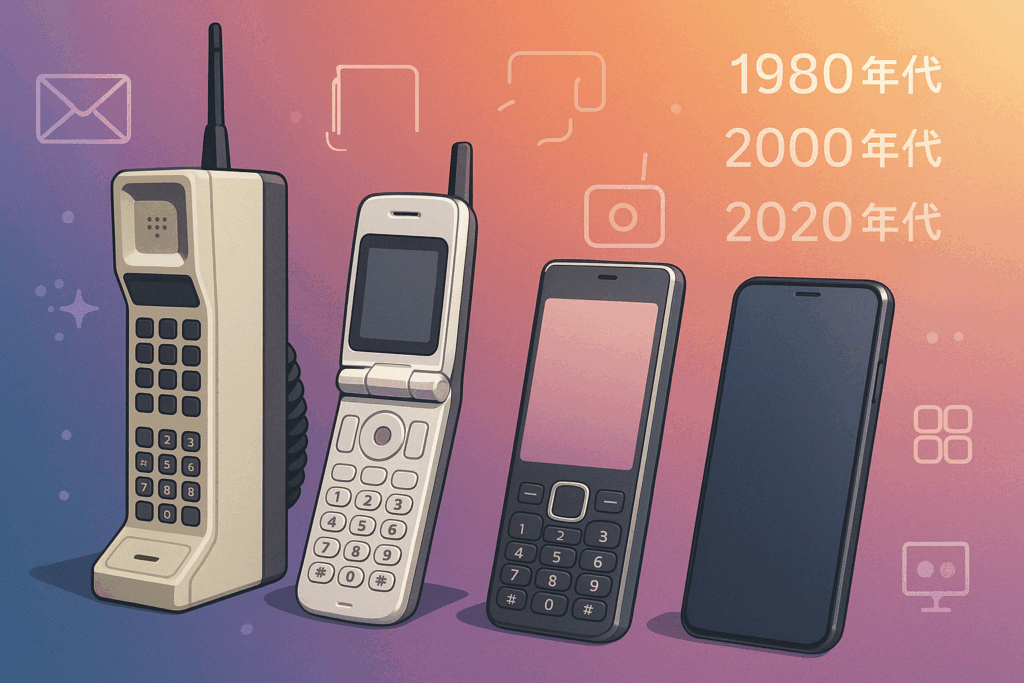

携帯電話は今ではなくてはならない、生活インフラとなりました。リーマンショックが起きた際にもNTT docomoの株価は下がることなく、多くの人々にとってなくてはならないものであるというものまで進化したということを印象付けられました。また、災害時や遠方の友人や家族とのコミュニケーションを写真や動画でいつでもどこでも通信ができるようなインフラとなるまでの変遷をご紹介いたします。

携帯電話の歴史

1. 初期のモバイル通信(1940年代-1970年代)

- 1940年代: 第二次世界大戦中、軍用の無線通信システムが発展しました。これが携帯電話技術の前身となりました。

- 1950年代: 最初の商業用モバイル電話システムが登場しましたが、大型で高価なものでした。

- 1973年: モトローラの技術者、マーティン・クーパーが最初の携帯電話通話を行いました。この電話機は「モトローラ ダイナタック8000X」で、重さは約1.1kgもありました。

- 1979年: NTT(日本電信電話公社、現在のNTTドコモ)が自動車電話サービスを開始しました。これは日本初の商用携帯電話サービスであり、主にビジネス用途に使われました。電話をかける際には交換手がいて、取り次いでもらう必要がありました。

2. アナログ時代(1980年代-1990年代)

- 1983年: モトローラが初の商業用携帯電話「ダイナタック8000X」を発売しました。価格は約4000ドルでした。

- 1980年代後半: 各国で第1世代(1G)アナログ携帯電話ネットワークが普及し始めました。日本ではNTTが1987年にサービスを開始しました。

- 1985年: NTTが携帯電話「ショルダーフォン」を発売しました。これはショルダーバッグ型の携帯電話で、重さが約3kgあり、肩にかけて持ち運ぶスタイルでした。これにより、外出先でも電話を使える利便性が高まりました。

- 1987年: NTTが日本初の携帯電話サービスを全国展開しました。これにより、全国どこでも携帯電話が使えるようになりました。

3. デジタル時代の到来(1990年代)

- 1991年: フィンランドで第2世代(2G)デジタル携帯電話ネットワークが導入されました。これにより音声通話の品質が向上し、ショートメッセージサービス(SMS)が利用可能になりました。

- 1991年: NTTが第2世代(2G)のデジタル携帯電話サービスを開始しました。これにより、音声通話の品質が向上し、携帯電話の普及が加速しました。

- 1993年: ショートメッセージサービス(SMS)の提供が開始され、文字による簡易メッセージのやり取りが可能になりました。

- 1990年代後半: 各国で2Gネットワークが普及し、携帯電話のサイズが小型化され、一般に普及しました。

- 1999年: NTTドコモが「iモード」を開始しました。これは世界初のモバイルインターネットサービスで、携帯電話からウェブサイトの閲覧、メールの送受信、ゲームのダウンロードなどが可能になりました。iモードの登場は、携帯電話が単なる通話機器から多機能な情報端末へと進化する契機となりました。

4. インターネットとスマートフォンの普及(2000年代)

- 2001年: NTTドコモが第3世代(3G)のFOMAサービスを開始しました。これにより、高速データ通信が可能となり、ビデオ通話やインターネット接続の速度が大幅に向上しました。

- 2004年: KDDI(au)が「EZweb」サービスを提供開始し、ドコモのiモードに対抗しました。これにより、各キャリア間での競争が激化し、サービスの多様化が進みました。

- 2007年: アップル社(Apple inc.)が初のiPhoneを発売し、スマートフォン市場に革命をもたらしました。タッチスクリーン、アプリストア、モバイルインターネットが一般的になりました。

- 2007年: ソフトバンク(Softbank)がiPhone(アップル社)を日本市場に導入し、スマートフォンの普及が始まりました。iPhoneの登場は、タッチスクリーンやアプリストアといった新しいユーザー体験を提供し、携帯電話市場に革命をもたらしました。

- 2000年代初頭: 第3世代(3G)ネットワークが登場し、高速データ通信が可能になりました。これにより、インターネットアクセス、ビデオ通話、マルチメディアメッセージングサービス(MMS)などが普及しました。

Docomo、au、Softbankの3社がほとんどのシェアを占めていますが、これらの携帯ショップは直営ではなく代理店が運営しています。それらの運営コストが通信料金に転嫁されているということから総務省の働きかけもあり、MVNOや楽天モバイルの参入などがありました。

5. 高速化と多機能化(2010年代-現在)

- 2010年代: 第4世代(4G LTE)ネットワークが登場し、さらに高速なデータ通信が可能になりました。このころ販売されたのが4G LTEケータイストリーミングビデオ、モバイルゲーム、ソーシャルメディアの利用が拡大しました。このころのiPhoneのストレージは16GBや32GBが主流でした。

- 2012年: LINEやFacebookなどのSNSアプリが普及し、携帯電話がコミュニケーションツールとしてさらに重要な役割を果たすようになりました。特に日本では2011年3月11日に発生した東日本大震災(宮城県を震源とする)の影響で安否確認を含めた通信手段としてLINEが広く使われるようになりました。

- 2020年代:NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクが第5世代(5G)サービスを開始しました。 第5世代(5G)ネットワークが商用化され、超高速通信、低遅延、大量接続が可能になりました。これにより、IoT(モノのインターネット)、スマートシティ、遠隔医療、自動運転車などの新しい技術が実現されています。現在ではiPhoneをはじめとするスマートフォンのデータ保存容量は1TBを超えるモデルまで出てきています。

様々なデータ通信サービス

パケット定額制の登場背景

かつて携帯電話のデータ通信(インターネットやメール)は従量課金制で、使えば使うほど料金が高額になる仕組みでした。携帯インターネットの普及やコンテンツの多様化により、ユーザーのデータ通信量が急増したことで、料金負担の重さが社会問題化し、定額制サービスの要望が高まっていきました。

サービスの誕生と普及

- 2003年4月、PHS事業者のDDIポケット(現Y!mobile)がAirH” PHONE向けに国内初のパケット定額サービスを開始しました。

- 2003年11月、au(KDDI)がCDMA 1X WIN端末向けに「EZフラット」(後の「ダブル定額」)を導入。これが本格的な携帯電話でのパケット定額制の始まりとなり、業界に大きな衝撃を与えました15。

- 2004年にはNTTドコモが「パケ・ホーダイ」、ボーダフォン(現ソフトバンク)も「パケットフリー」として参入し、主要キャリア全てがパケット定額サービスを提供するようになりました15。

主要サービスの仕組みと進化

- パケット定額制は、月額料金の上限を設け、どれだけ使ってもそれ以上の料金がかからない仕組みです。これにより、ユーザーは料金を気にせずインターネットやメール、コンテンツ利用ができるようになりました。

- ドコモの「パケ・ホーダイ」やauの「ダブル定額」、ソフトバンクの「パケット定額フル」など、各社が競争的にサービスを拡充。特に「パケ・ホーダイ ダブル」や「ダブル定額ライト」など、利用量に応じて段階的に料金が上がる二段階定額制も登場しました。

- 2009年以降はスマートフォンの普及に伴い、フルブラウザやPCサイトビューアーにも対応した定額サービスが拡充され、さらにPC接続やWi-Fiルーター利用時の上限額も設定されるようになりました。

スマートフォン時代の定額制の変化

- スマートフォン普及後は、月間通信量に上限を設けた「容量制限付き定額制」が主流となり、上限を超えると速度制限がかかる方式へと変化しました。

- これにより、従来の「完全使い放題」から「一定量まで高速、それ以降は低速」といったプランが一般的になりました。

主な携帯電話サービス

1. 通話関連サービス

- かけ放題オプション

国内通話が24時間かけ放題になるオプション。例えばNTTドコモでは月額約1,100円で利用可能で、固定電話や他社携帯への通話も対象です6。 - 5分以内通話無料オプション

5分以内の国内通話が無料になるプランもあり、短時間の通話が多いユーザー向けです。

2. データ通信プラン

- データ容量別プラン

3GB、5GB、20GB、無制限など、利用量に応じた多様なプランが用意されています。たとえば、ドコモの「eximo」やauの「スマホミニプラン+ 5G」、ソフトバンクの「ミニフィットプラン+」などがあり、料金も容量によって変動します1。 - オンライン専用プラン

「ahamo」(ドコモ)、「povo2.0」(au)、「LINEMO」(ソフトバンク)など、オンライン限定で低価格かつシンプルなプランも普及しています。

3. 海外利用サービス

4. メッセージ・SMSサービス

- 国内外へのSMS送信や、キャリア間のメッセージサービスが提供されています。

5. 付加価値サービス

- 故障紛失サポート

端末の故障や紛失時の保証サービス。 - ポイントプログラムや保険サービス

通信料金に応じたポイント還元やスマホ保険などもあります3。

6. IP電話・クラウドPBXなどの法人向けサービス

- 050IP電話サービス

スマホで050番号を使えるサービスで、外出先でも同じ番号で発着信可能。内線連絡やテレワークに便利です。 - 光IP電話(ひかり電話)

光回線を使った固定電話サービスで、通話料が安く音質も良好5。 - クラウドPBX

オフィスの電話機能をクラウド化し、スマホやPCでオフィス番号の発着信が可能。テレワークに適したサービス。

7. その他

- Wi-Fi連携サービス

自宅や公共のWi-Fiを利用して通信量を節約するサービス。 - スマホセキュリティサービス

ウイルス対策や紛失対策アプリの提供をしています。

これらのサービスは、ユーザーの利用スタイルやニーズに合わせて多様に提供されており、料金プランと組み合わせて選べるようになっています。携帯電話は単なる通話端末から、通信・情報端末として多機能化が進んでいるため、サービスも幅広く充実しています。

まとめ

携帯電話の歴史は、技術の進化とともに常に進化し続けており、私たちの生活を大きく変え続けています。スマートフォンになってからは写真や動画が保存されデータの容量も16GBのiPhoneが今は1TBのモデルまで販売されるほど飛躍的にデータ量が増加しています。バックアップがないままに携帯電話が壊れてしまうとデータ復旧が必要になってしまうこともあります。実際にどのように壊れて私たちのようなデータ復旧サービスを利用される方がいるのかをご覧ください。

データ復旧サービスをキャリア各社が提供していますが、利用は事前に会員登録をしていなければならなかったり、復旧の対象となるデータやアプリケーションが限定的であったりとデメリットも少なくありません。私たちデータスマートのような専門のデータ復旧サービスプロバイダにご依頼ください。